Karl Friedrich Schinkel 175. Todestag 9. Oktober 2016

Errata

zu Christoph v. Wolzogen: Karl Friedrich Schinkel - Unter dem bestirnten Himmel. Biographie, Edition Fichter: Frankfurt 2016

Bd. 1, S. 27, Z. 10/11: ge- / gesellt = ge- / sellt

Bd. 1, S. 27, Z. 13: Herrschel = Herschel

Bd. 1, S. 30, Z. 13: unsichtbaren Raume = unsichtbaren Raumes

Bd. 1, S. 45: Figuer = Figur

Bd. 1, S. 68: dem Großmeister = den Großmeister

Bd. 1, S. 76, Z. 29: Rhetork = Rhetorik

Bd. 1, S. 82: Zaghafte = zaghafte

Bd. 1, S. 121: Weltgethümmel = Weltgetümmel

Bd. 1, S. 155, Z. 3: Rovignoin = Rovigno in

Bd. 1, S. 155, Z. 7/6 v. u.: ironischen = ironischem

Bd. 1, S. 247, Z. 2: Jedermann = jedermann

Bd. 1, S. 252: eine Akt = ein Akt

Bd. 1, S. 273, 281, 283: Mausoleum = lies Grabkapelle

Bd. 1, S. 284; Bd. 2, S. 152, Anm. 162: Ruhleman = Ruleman, auch: Rulemann, Ruhlemann

Bd. 1, S. 328, 3. Abs.: Theatheraufführungen = Theateraufführungen

Bd. 1, S. 370: Sein Los wurde am 21. Mai gezogen, wonach er sich am Mittwoch dem 12. Mai 1812 zu stellen hatte = Sein Los wurde am 21. [sic! = 7.] Mai gezogen, wonach er sich am Mittwoch dem 12. Mai 1813 zu stellen hatte.

Bd. 1, S. 373: Zenrum = Zentrum

Bd. 1, S. 391: Tryptichon = Triptychon

Bd. 1, S. 335: Taufurkunde vom 6. Februar 1782 = Taufurkunde vom 6. Januar 1782

Ergänzungen

Bd. 1, S. 127f. (Valentin Rose): Daß Schinkel für Valentin Rose in Italien Pflanzen zeichnete, belegt besonders 1803 sein Besuch des Botanischen Gartens in Padua, welcher für den besten in Italien gehalten wird hat eine angenehme lage und ist in der schönsten Ordnung (KIT, S. 67). Diesem Besuch zuzuordnen wäre eine Zeichnung aus seinem Skizzenbuch (Kupferstichkabinett SMB, SM Skb. A Nr. 34), die eine Pflanzendarstellung zeigt, darunter Gottfried Steinmeyer zeichnend neben einer Statue am Osttor des Gartens am Brunnen der Vier Jahreszeiten. Dazu gehörend wohl SM Skb. A Nr. 32 (Kupferstichkabinett SMB).

Bd. 1, S. 203, 249, bes. 253 (Kunstruhe): Dieser Begriff, der sich zwar wörtlich nicht bei Schiller findet, geht seinem Sinngehalt nach auf eine Passage in den Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen zurück, wo Schiller den Eindruck der Juno Ludovisi auf den Betrachter schildert: Indem der weibliche Gott unsre Anbetung heischt, entzündet das gottgleiche Weib unsre Liebe; aber indem wir uns der himmlischen Holdseligkeit aufgelöst hingeben, schreckt die himmlische Selbstgenügsamkeit uns zurück. [...] Durch jenes unwiderstehlich ergriffen und angezogen, durch dieses in der Ferne gehalten, befinden wir uns zugleich in dem Zustand der höchsten Ruhe und der höchsten Bewegung, und es entsteht jene wunderbare Rührung, für welche der Verstand keinen Begriff und die Sprache keinen Nahmen hat (Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 15. Brief, letzter Absatz).

Bd. 1, S. 128f., Anm. 132 (Schinkel in Frankfurt): Vgl. dazu meinen Vortrag Liebseelchens Profession - Schinkel in Frankfurt vom 3. Februar 2016 am FDH Frankfurt am Main (Goethe-Haus), online in: www.academia.edu, in dem Schinkels Verhältnis zur alten Kaiserstadt zum ersten Mal nachgegangen wird.

Bd. 1, S. 406ff. (Hittorffs éloge auf Schinkel): Noch vor Hittorff hatte der Graf Athanasius Raczynski Schinkel in Frankreich bekannt gemacht (Athanase Raczynski: Histoire de l'Art moderne en Allemagne, Tome troisième, Paris 1841, p. 141-150). Raczynski stellt Schinkel, den er auch als Landschaftsmaler rühmt, an die Spitze der Architekten seiner Zeit - mit einem Überblick seiner Bauten in Preußen und im Ausland, namentlich in St. Petersburg; ebenso mit einer Aufzählung seiner Schüler: Busse, Stüler, Berger, Bürde, Persius, Schadow, Strack, Scheppig, Zwirner. Bemerkenswerterweise erwähnt Raczynski Hittorff mit keinem Wort. - Interessant ist im Kapitel der Berliner Bildhauer (Schadow, Rauch, Tieck) eine Passage aus einer Aufzeichnung Tiecks über dessen Schüler (ebd. p. 175-177), darunter Joseph Lazarini aus Carrara, und Johann Baptist Dinger, der auf Betreiben Beuths bei Crozatier in Paris studierte.

Bd. 1, S. 276f. (Entwurf für das Schlafzimmer der Königin - die Auguren): Vgl. Martin Gottfried Herrmann: Handbuch der Mythologie, 3. Bd., Berlin und Stettin 1795, S. 350: Bey den Griechen wandte der Augure, der den Vogelflug beobachtete, sein Gesicht nach Mitternacht, die rechte Hand gen Morgen, die linke gen Westen. Flog nun der Vogel von der Rechten zur Linken, so war das Augurium glücklich. Und gerade so fliegt der Schwan, von Nordost gen Südost. Folglich ist er der glückdeutende. - Das Augurenmotiv lenkt den Blick auf eine weitere Besonderheit von Schinkels Schlafzimmerentwurf für die Königin: er zitiert nämlich in ihm für das Bett die sog. Salomonische Säulenordnung mit ihren charakteristischen spiralförmigen Säulenschäften, wie sie von dem französischen Architekt Jacques Androuet Ducerceau 1549 in seinen Exempla arcuum zuerst, und später von Juan Bautista Villalpando in seinem Ezchechiel-Kommentar (1604) für eine Rekonstruktion von Salomos Tempel erfunden worden ist. Zweifellos hat Schinkel auf seiner ersten Italienreise Petrus' Grab von Bernini mit den gewundenen Säulen und den Engeln, die ihm zu geflügelten Genien werden, gesehen. Vgl. insges. Hubertus Günther: Die Salomonische Säulenordnung. Eine unkonventionelle Erfindung und ihre historischen Umstände, in: RIHA Journal 0015 (12 January 2011), URL: http://www.riha-journal.org/articles/2011-jan-mar/guenther-salomonische-saeulenordnung. Vgl. besonders Villalpandos Darstellung des Inneren (Allerheiligsten) des Salomonischen Tempels mit der Bundeslade: www.e-rara.ch/zut/content/pageview/3800140. - Die Salomonische Ordnung, wie sie hier sichtbar wird in Gestalt von Palmensäulen (mit gewundenen Schäften), wirft ein weiteres Licht auf Schinkels Darstellung des Inneren der Luisenkapelle - wenn wir Schinkels Zeichnung (KK SMB, SM 54.4) neben Villalpandos Blatt legen: Einmal mehr zeigt sich, daß Schinkels Entwürfe für das Schlafzimmer und für die Grabkapelle (nicht das Mausoleum!) der Königin Luise in einem Zusammenhang gesehen werden müssen.

Bd. 1, S. 139 (Dresden): In der Rüstkammer zeichnet Schinkel einen Prunkharnisch für Pferde und Reiter (vgl. Seite 1 des Italienreisetagebuchs 1803, in: KIT, S. 38, Kat. 2), aber auch, in der sog. Türckischen Cammer, verschiedene Pferde und Pferdeköpfe in Prunkgeschirr. In die Ecke rechts oben setzt er dabei eine flüchtige Skizze des Satzes des Pythagoras (KK SMB, SM 39c.84). Auf den ersten Blick ist es nicht mehr als ein geodätisches doodle, eine Studentenskizze. Auf den zweiten Blick aber - und nur wer etwas mitbringt, findet auch etwas Neues - ist es eine Anzeige für Schinkels methodische Suche nach dem Neuen, die sich ganz der absoluten Regel bemächtig[t], die unabhängig von Zeit und Ort, jedem wahren Kunstwerke, wenngleich durch ihre eigne Weisheit in ihm selbst versteckt, zum Grunde liegen muss (Konrad Levezow: Denkschrift auf Friedrich Gilly (1801), in: Kat. Friedrich Gilly 1772-1800, ebd. S. 227).

Bd. 1, S. 81 (Schloß Steinhöfel - Chinesisches Haus): Am 13. Oktober 1799 ist Friedrich Gilly mit seinem Vater in Schloß Steinhöfel angekommen, wo er seine Arbeit verrichtet - unter anderem für das Chinesische Haus (www.fotocommunity.de/photo/chinesisches-haus-schloss-steinhoefel-tom-

epl/35942391). Es gibt eine, bislang weder von Börsch-Supan (Bild-Erfindungen, ebd. S. 191, Kat. 55), noch vom online-Katalog des KK identifizierte Zeichnung (SM H.21), die just dieses Chinesische Haus darstellt. Die Zeichnung stammt entweder von Friedrich Gilly oder Schinkel, oder vielmehr von Schinkel nach Gilly. Für Letzteres spricht, daß Schinkel zwar die Lokalität am Wasser sowie den Unterbau, jedoch nicht den chinesischen Aufbau übernimmt, den er gotisierend abwandelt. - Wie sehr Schinkel von Schloß Steinhöfel inspiriert worden ist, so daß man annehmen muß, er sei nicht nur nach-zeichnend, sondern auch ausführend beteiligt gewesen, zeigt sich, wenn man den aktuellen, restaurierten Zustand vom Park aus betrachtet: als klare Vorgabe für Schloß Tegel.

Bd. 1, S. 196 (40 Projekte - Meinert): Zu den mancherlei Sachen in Journalen und eigenen Werken, die die Autoren um Schinkel hatten erscheinen sehen, um sich an ihnen zu orientieren, vgl. insbes. Friedrich Meinert: Die schöne Landbaukunst oder neue Ideen und Vorschriften zu Landgebäuden ..., 4 Abteilungen, Leipzig 1798. - Anders als Meinert, dessen Zielsetzung, Bauherren dabei zu helfen, architektonische Gegenstände s e l b s t zu charakterisiren, sie grundsätzlich teilen, sehen die Autoren der 40 Projekte die Zeit für eine Emanzipation von antiken Vorbildern für gekommen - entsprechend einer Tendenz des Zeitalters, wie sie es in Fichtischer Terminologie ausdrücken.

Bd. 1, S. 153 (Schinkel - Bussler - modulare Methode): Schinkels Methode, nach Vorlagen zu arbeiten, läßt sich an einem Beispiel besonders gut zeigen: Im 2. Heft von Busslers Verzierungen aus dem Alterthume entspricht Tafel VII, 1 und 2 (Kapitelle ägyptischer Säulen) genau der Nr. 1, e und b aus Julius Alexander Gily: Darstellung der Aegyptischen Baukunst nach Denon, Leipzig o. J. (1805) (online SLUB). Interessant ist dieses Beispiel auch dadurch, daß dieses Werk von Gily (sic!) in zahllosen Bibliographien der 1. Hälfte des 19. Jh. als Gilly (sogar als D. Gilly) verzeichnet wurde, so daß David Gilly sich bemüßigt fühlte, in seiner Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst betreffend, VI/2, 1806, S. 114, festzustellen, daß weder er noch sein verstorbener Sohn mit diesem Gily indentisch seien (Hinweis von Andreas Müller, Potsdam). - Einmal mehr zeigt sich jedenfalls die grundsätzliche Uninformiertheit einer Nachwelt, die in diesem Verfahren einen Plagiarismus sieht, während Schinkel und Bussler Gily zitieren, der wiederum Denon zitiert - ein relatio referre (das es auch in den Platonischen Dialogen gibt): Eine Aussage steht sozusagen nie nackt da, sondern ist immer schon verstrickt in die Intrige menschlicher Kommunikation.

Bd. 1, S. 81 (Friedrich Gillys nahende Katastrophe): Wie genau Gillys engere Umgebung um seinen Zustand wußte, geht aus einem - bisher unveröffentlichten - Brief Friedrich v. Gentz' an Friedrich Vieweg vom 5. Oktober 1799 hervor: In unsrer Familie herrscht seit einiger Zeit eine dumpfe verschlossne, aber darum nicht weniger reelle Betrübniß, weil wir unsern Gilly an einer fatalen chronischen Krankheit laboriren, und, fast mögte ich sagen, dahin schwinden sehen. Das Uebel scheint seinen Sitz in der Leber zu haben. Sie wißen, wie die bloße Möglichkeit dieses Schlages auf uns wirken muß (Vieweg-Verlagsarchiv, Wiesbaden, Briefsammlung 311 G: Gentz-Brief, Nr. 94. Transkription: Gentz Digital, Sammlung Herterich, USB Köln).

Bd. 1, S. 465 (Staatsschulden): J. F. Benzenberg (Rother's Bericht über die Haupt-Verwaltung der Preussischen Staatsschulden seit dem Jahre 1820, Düsseldorf 1836, S. XIII, 19, 20) gibt die Staatsschulden Preußens um 1820 mit 217 Millionen Taler an (vgl. auch Eugen Richter: Das preussische Staatsschuldenwesen und die Preussischen Staatspapiere, Breslau 1869, S. 37), und den Tilgungsfond 1823-1833 mit 40 Millionen Taler - gegenüber den Staatsschulden Frankreichs 1821 von 924 Millionen Taler.

Bd. 1, S. 391 (Triptychon der Schinkel-Kinder - Parthenon): Der bislang unentschlüsselte antike Hintergrund des Triptychons (das ursprünglich ein einziges Bild war) läßt sich zumindest für das mittlere Bild (Susanne) identifizieren: Links im Hintergrund die Parthenonmetope 3 von der Südseite (Kentaurenkampf); rechts im Hintergrund der Parthenonfries von der Nordseite, in der Mitte: ein junger Mann, der sein Pferd für die Prozession vorbereitet. Als Vorlage - leicht variiert, wie bei Schinkel üblich - diente das dem Künstler wohlbekannte Werk von Stuart/Revett: The Antiquities of Athens, Vol. 2, London 1787, Chap. I, Pl. XI und XIII (http://eng.travelogues.gr/collection.php?view=171).

Bd. 1, S. 245 (FWIII. als Designer): Ein besonders interessantes Beispiel ist der Entwurf des Königs für den Luisen-Sarkophag. Es gibt eine Zeichnung aus dem Nachlaß Friedrich Wilhelms III. (SPSG, Aquarellsammlung, Inv.-Nr. 716v), die Luise auf einem noch ungeschmückten Sarkophag zeigt (nur die Umrisse für eine Guirlande sind angedeutet): sie ist bis über den Kopf verhüllt (nur das Gesicht ist frei), wie eine Mumie, was durch die gekreuzten Arme noch unterstrichen wird. - Der nächste Schritt ist eine - bislang Schinkel zugeschriebene - Zeichnung des Königs oder des Kronprinzen (SPSG): Luise auf einem mit einem Adler und Guirlande geschmückten Sarkophag, sie hat eine Krone auf dem Kopf und ist bekleidet mit einem weiten, den Körper verhüllenden Gewand, nun mit gefalteten Händen. Bemerkenswert ist, daß der König (oder der Kronprinz) für den Sarkophag genau die Formen des Bettes aufnimmt, das Schinkel 1809 für das Schlafzimmer der Königin in Potsdam entworfen hatte.

Bd. 1, S. 174 (Schinkels 'Unsichtbarkeit' um 1806): Auch Wolfgang Büchel nährt die Legende von Schinkels Unsichtbarkeit in der rough-and-tumble-Zeit nach 1806, wenn er in seiner Schinkel-rororo-Monographie, Reinbek 1994, S. 50, schreibt: Die so wichtigen Berliner Akademie-Ausstellungen waren bis 1810 unterbrochen. Tatsächlich fielen zwischen 1806 und 1810 die Jahre 1807 und 1809 aus, nicht aber 1808. In diesem Jahr erschien, entsprechend der französischen Besatzung, ein zweisprachiger Katalog (vgl. Helmut Börsch-Supan [Hg.]: Die Kataloge der Berliner Akademie-Ausstellungen 1786-1850, 3 Bde., Berlin 1971). Darin wurde aus der Seidenfabrike des Herrn George Gabain ein Kaminschirm in Seide gewirkt nach einer Zeichnung des Herrn Schinkel gezeigt (Kat. 1808, Nr. 342, Originalpag. S. 70).

Bd. 1, S. 63/66 (Obersekundareife): Schinkel schließt das Gymnasium mit der Obersekundareife ab, also den damaligen Voraussetzungen sowie seinem eigenen Curriculumsentwurf für die Architektenausbildung genau entsprechend. Da aber Leopold Crelle 1818 diese Voraussetzung - wegen der Mathematik - zur Prima verschob (vgl. Bd. 1, S. 321), war Schinkel, was die historisch stimmige Darstellung seines Bildungsganges betraf, in einer gewissen Verlegenheit. So griff er zu der etwas gewundenen, aber sachlich völlig zutreffenden Formulierung in seinem Text 1825 für Brockhaus (die erst mit der Auflage von 1847 entfiel): Hier [sc. in Berlin] setzte Schinkel seine Studien auf dem Berlinischen Gymnasium damals unter Gedikes Direction bis zur ersten Klasse fort (Hs.). Schinkel unterläuft damit keineswegs, wie Büchel (Schinkel, Reinbek 1971, S. 20) mangels Quellenstudium unterstellt, ein Fehler oder eine biographische Klitterung, denn Schinkel spricht ausdrücklich von Studien (nicht Abschluß!). Büchel übersieht, daß nach dem von Gedike geförderten Fachsystem es jedem Schüler möglich war, in einem bestimmten Fach, für das er eine besondere Begabung besaß, schneller aufzurücken; ohnehin wurden Prima und Sekunda für den Enzyklopädie-Unterricht zusammengelegt (Zadow: Karl Friedrich Schinkel ein Sohn der Spätaufklärung, Stuttgart/London 2001, S. 82).

Bd. 1, S. 459 (Hirts Museumsplan 1797/98): Daß Hirt 1797/98 seine Ideen zu einem Museum erstmals öffentlich vorgetragen hat, ist lange bekannt und in der Literatur unbestritten. Dann aber, so faßt Elsa van Wezel (Das akademische Museum. Hirts gescheiterte Museumsplanungen 1797/98, 1820 und 1825, in: Claudia Sedlarz [Hrsg.]: Aloys Hirt, Hannover-Lantzen 2004, S. 112) die allgemein geteilte Ansicht zusammen, habe Friedrich Wilhelm III. die Museumsplanung aus Sparsamkeitsgründen aufgeschoben. - Das aber ist nur die halbe Wahrheit, wie aus zwei bislang unveröffentlichten Briefen Hirts an Karl August Böttiger hervorgeht (SLUB Dresden, Msc. Dresd. h 37, 00007 und 00008). Tatsächlich scheint sein Brief vom 6. Januar 1798 das Vorurteil gegenüber dem sparsamen König zu bestätigen: Kürzlich stattete der Minister meinen Bericht an den König über den Zustand der Kunstakademie ab. - Unser wahrhaft junger Salomon bestätigte in Pleno dieses Institut - und da in dem Bericht selbst auch Meldung war über das zu errichtende Monument von Fried. II, und zugleich über den Vorschlag der Vereinigung der Kunstwerke des Königl. Hauses: so war die Antwort, daß Er den edlen Zweck des Letztern nicht verkenne, aber daß dieß, und das erstere - die Errichtung des Monuments - keine von den dringenden Sachen wären; folglich man hiezu noch Zeit zu fernerer Überlegung nehmen könnte, zumal da für iezt dringendere Geschäfte seine Aufmerksamkeit forderten. - Wenigstens ist doch die Sache nun einmal angesponnen. - Aber bereits am 10. Februar 1798 beklagt sich Hirt über Arbeitsüberlastung - aus einem sehr bedeutsamen Grund: Mir ist nemlich mit zwey andern die ganze neue Organisation unserer Kunstaccademie, und aller provinziakunstschulen übertragen worden. Die Arbeit ist weitläufig, und mit einigem Unangenehmen verbunden. [...] 2tens ist mir einzeln aufgetragen: die Riße und Plane zu entwerfen für ein Königl. Museum u. Gallerie: welche Arbeit nicht weniger umfaßend, als die erstere ist. Sie sehen, daß ich bald ein eben so geplagter Mann werde, wie Sie, doch hofe ich nur pro tempore. - Da Hirt über Böttiger, Levezow und Heinrich Gentz über gute Kontakte zum Hause Gilly verfügte, vermutet Klaus Fräßle ganz richtig, daß das 'Berliner Modell' eines Museums im Kreise der Privatgesellschaft junger Architekten um Friedrich Gilly in der Kritik an Aloys Hirts Vorschlag (allerdings nicht erst vom September 1798) entwickelt wurde. Vgl. die Entwürfe Carl Haller v. Hallersteins und Schinkels in: Kat. Friedrich Gilly 1772-1800, ebd. S. 202-209 (Kat. 121-125), sowie ebd. S. 207 Fräßles Kommentar. Für Schinkel, den das Museum nicht nur pro tempore beschäftigte, war dies jedenfalls der Beginn eines lebenslangen Wettstreits mit Aloys Hirt.

Bd. 1, S. 267 (Verschmelzung von Antike und Mittelalter): Wie wenig diese Überlegungen in einem 'vaterländischen Stil' aufgehen, zeigt das Tagebuch Sulpiz Boisserées 1814, das fast zeitgleich Schinkels Gedanken zur Synthese von Mittelalter und Antike aufnimmt: Es ist nicht möglich die Bildung beider Zeiten gehörig zu würdigen, wenn man die des Mittelalters wie die griechische durchaus als eine bloß nationale Bildung nimmt, es ist vielmehr eine ganz allgemeine europäische, ja welt-umfassende, sie hat ihren Mittelpunkt im Christentum - dieses war allen Völkern gemeinschaftlich, und die Wechsel-Würkung dieser allgemeinen mit der besonderen nationalen Bildung eines jeden europäischen Volks brachte die eigentliche Bildung des Mittelalters, ein verbündetes Streben verschiedener mannigfaltiger Kräfte nach einem Ziel hervor - die Wieder-Auffassung des römischen Reichs, die Kirche, die Einwanderung und Herrschaft deutscher Stämme in allen Ländern - sind Grundlagen und zugleich Beweise dieses großen welt-umfassenden Strebens - dem Geiste nach gelangte es zu hoher Vollkommenheit und wohl nirgend mehr als in dem deutschen Bauwesen; daß alles Stückwerk geblieben, ist im Gegensatz gegen die Beschränktheit und Abgeschlossenheit des griechischen nicht zu wundern; diesem bleibt der Vorzug des Gedeihens - jenem des größeren umfassenderen wahrhaft menschlichen Welt-Geistes (Sulpiz Boisserée: Tagebücher I 1808-1823, Darmstadt 1978, S. 141, Mittwoch, 27. April 1814).

Bd. 1, S. 271 (Schinkels Begabung als Klaviervirtuose): Vgl. dagegen Hermann Kuhlo: Geschichte der Zelterschen Liedertafel von 1809-1909, Berlin 1909, S. 93, der zu einem neuen Mitgliedsantrag schreibt: In ähnlicher Weise wie einst bei Schinkel erhob sich allerdings das Bedenken, daß er weder Dichter noch Komponist, noch Sänger war. Schinkel war folgerichtig Ehrenmitglied (Kuhlo ebd. S. 166).

Bd. 1, S. 436 (Hittorff und die Polychromie): Als Sigfried Gidion 1941 sein Buch Space, Time and Architecture veröffentlichte, war das Thema Polychromie noch randständig, zumal wichtige Quellen noch nicht erschlossen waren. So ist es verzeihlich, wenn er (Raum, Zeit, Architektur: Die Entstehung einer neuen Tradition, Neuausgabe, Basel 2015, S. 516, Anm. 40) schreibt: In den späten fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts beschäftigten sich viele Architekten in den verschiedensten Ländern - Schinkel, Hittorf, Gottfried Semper u. a. - mit den Fragen, die die Anwendung der Polychromie in der antiken Kunst auslöste - wobei eben nicht ganz unwichtig ist, daß Schinkel zu dieser Zeit längst tot und Hittorff, nicht Henri Labrouste (wie Giedion in derselben Anm. schreibt), der Pionier der Polychromie war. Allerdings hielt Hittorff sich nicht, wie Hanno-Walter Kruft behauptet (Geschichte der Architekturtheorie: Von der Antike bis zur Gegenwart, Studienausgabe, München 2017, S. 317), erstmals 1820 in Sizilien auf, denn da war er nachweislich in England, sondern 1823, so daß Labrouste, der sich erst ab 1826 in Süditalien aufhielt, Hittorff den Vorrang lassen muß. Eine gründliche Gesamtdarstellung der Polychromiedebatte im 19. Jahrhundert ist also nach wie vor überfällig.

Bd. 1, S. 122 (Erdmannsdorff - Anacapri - Rousseau): Wer zieht hier eine Schnur oder schreibt eine große Linie vor? Keine Spur von einschränkender Polizey, keine drohenden Gesetze! Alles ist offen und zugänglich, welche reizende Sicherheit! Hier wohnen noch Hausväter in nachbarschaftlicher Vertraulichkeit zusammen - diese Passage, die Schinkel in Anacapri fast wörtlich übernimmt (Bd. 1, S. 149), ist ein weiterer Hinweis darauf, daß Erdmannsdorff der Autor der anonymen Untersuchungen über den Charakter der Gebäude ist. Mit Fürst Franz (Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau) besuchte er 1775 auf der Rückreise von England Rousseau in Paris. Und so ist es kein Zufall, daß die von Schinkel zitierte Stelle aus Rousseaus berühmtem Brief an d'Alembert über das Schauspiel (EA 1758) stammt, wo Rousseau die kleinen Städte rühmt: wo jeder einzelne, immer unter den Augen der Öffentlichkeit, der geborene Sittenrichter des anderen ist und wo die Polizei leichte Aufsicht über alle hat (J. J. Rousseau: Schriften, Bd. I, hg. von Henning Ritter, München 1978, S. 393).

Bd. 1, S. 277, 275, Anm. 161 (Königin der gebrochenen Herzen): Zu Luises ‚Tod aus gebrochenem Herzen‘ lohnt sich eine kritische Relektüre ihrer Briefe in der Edition bei Ruleman Friedrich Eylert (Charakter-Züge und historische Fragmente aus dem Leben des Königs von Preußen Friedrich Wilhelm III, 2. Teil, 2. Abteilung, Magdeburg 1845) im Vergleich mit der Rothkirch-Edition (Königin Luise von Preussen: Briefe und Aufzeichnungen 1786-1810, hg. von Malve Gräfin Rothkirch, München 1985). Eylert zitiert zwar aus den echten Briefen, kürzt aber erheblich (ganze Satzteile und Abschnitte), formuliert auch um, aber die Originale sind noch erkennbar. Deshalb muß auch der berühmte Brief Mit uns ist es aus vom April 1808 eine Quellenbasis haben; aber er ist verschollen und nur durch Eylert (ebd. S. 23-29) überliefert. Es sind immer Briefe an ihren Vater. 17. Juni 1807: Zwei Trostgründe hab' ich, die mich über alles erheben: der erste ist der Gedanke, wir sind kein Spiel des Schicksals, sondern wir stehen in Gottes Hand und die Vorsehung leitet uns; der zweite, wir gehen in Ehren unter. 24 Juni 1807: Mein Zutrauen soll nicht wanken, aber hoffen kann ich nicht mehr. April 1808 (?): Die göttliche Vorsehung leitet unverkennbar neue Weltzustände ein, und es soll eine andere Ordnung der Dinge werden, da die alte sich überlebt hat und in sich selbst als abgestorben zusammenstürzt. Dieser Brief hat demnach wohl auch eine Quellenbasis, ist jedoch mit Sicherheit stark redigiert. Aber er folgt dem Tenor, sich der göttlichen Vorsehung anheimzugeben. Der Brief ist also keine Fälschung, sondern Redaktion!

Für die folgende Zeit sind ihre Bemerkungen zu ihrer Gesundheit interessant, in die sich die Politik mischt (immer nach Rothkirch an verschiedene Adressaten): Am 27. April 1808 an ihren Bruder Georg (immerhin ihr engster Vertrauter): Die seelischen Leiden übertragen sich auf den Körper, und so verringern sich die Kräfte allmählich. Dann das Tagebuch der Rußlandreise 1809: Die Reise ist sehr kalt und anstrengend ... Die Kälte ist enorm: 22 Grad, 21 heute 18. Im Wagen hatten wir bei geschlossenen Fenstern 14 Grad ... Der Weg zu meiner Wohnung ist ungeheuer. Müde von der Reise, vom Einzuge ... hundeelend mußte ich Toilette machen. [...] Tot, wenig Schlaf, Herzklopfen, Zahnschmerzen und alle Übel. 20. Januar 1809: Ich war recht leidend. Abendessen bei uns. Im Pelz ins Schauspiel, da ich fieberte. 23. Januar 1809: Mein Husten wird schlimmer. 26. Januar 1809: Elend wie ein Schwein. Zurück in Königsberg, 20. Februar 1809: Am dritten Tage nach meiner Rückkehr befand ich mich so schlecht, daß ich ... mich niederlegte und nur erst auf Stunden wieder aufgestanden bin. Heftiger Husten und Schnupfen, verbunden mit starkem Fieber und einer Schwäche ohnegleichen, hat mich furchtbar niedergeworfen, und erst seit gestern Abend geht es mir besser... Unser Los ist immer sehr ungewiß, unsere Rückkehr nach Berlin noch nicht festgesetzt wegen meiner Krankheit und meiner Schwäche. 7. April 1809: Seit 8 Wochen krank und beständig leidend (das Wort Leiden streicht Eylert, wo er kann). 15. Juli 1809: Heute ist das Fieber zum drittenmal ausgeblieben, und ich erhole mich. 8. August 1809 (Luise ist im 6. Monat schwanger): Das ist ein Jahr, ein Sommer, eine Zeit, eine Schwangerschaft, die werde ich zeit meines Lebens nicht vergessen. Zehn Tage sah ich George gesund, und acht Wochen bin ich nun krank. 14. März 1810: Es steht schlecht, das ist wahr; Opfer und Aufopferung ist mein Leben. Doch wieviel leichter bringen sie sich hier als in Königsberg. Aufzeichnung für das Ministerium, 17. März 1810: Ich gehe von dem Grundsatz aus, daß der Mensch, der sich dem Gedanken überläßt, ‚Preußen ist doch verloren‘, ein Mensch ist, der zu gar keinen größeren Vorkehrungen taugt, und es der unrichtigste Gesichtspunkt ist, den man nur haben kann, und der mit Recht ein kleinlicher Gesichtspunkt genannt werden kann. 1. Mai 1810: Meine Gesundheit ist noch nicht gut. Nun hab ich meine lieben Stockschnupfen und Halsweh. 8. Juni 1810: Nach Pyrmont geh’ ich aus zwei Ursachen positiv nicht. Die erste ist dieselbe, die Dich von einer großen Reise abhält, Geld und Ökonomie. Wäre mit [mir?] Pyrmont sehr nötig, so wäre die Frage nicht ums Geld, da der König immer gut und liebevoll ist ... und mein Herz blutet, daß ich darauf Verzicht tun muß, da mir diese Zerstreuung und Erholung und Stärkung an Seele und Leib so wohltätig gewesen wäre.

In diesem Zusammenhang auch interessant eine Stelle, die so gar nicht in den Luisen-Mythos passen will. An ihren Bruder Georg, 7. Oktober 1807: Die Achtung des Kaisers [Napoleon] ist mir gewiß, und er sagt stets Gutes und Liebes von mir – wohlgemerkt nach dem Treffen in Tilsit am 6. Juli 1807, das die Gräfin Voß lapidar so beschreibt: Nach Tische hatte er [Napoleon] eine lange Conversation mit der Königin, die auch ziemlich zufrieden mit dem Ergebniß derselben war. Gott wolle geben, daß es zu Etwas hilft (das ist wohlgemerkt alles, was die Gräfin darüber schreibt). Der Satz übrigens, den Luise auf die Frage Napoleons gesagt haben soll, warum Preußen so unvorsichtig gewesen sei, ihn anzugreifen: Der Ruhm Friedrichs des Großen hat uns über unsere Mittel getäuscht, kann deshalb nur eine verkürzende Paraphrase ihres Briefes an Napoleon sein (Rothkirch, S. 536, Br. 380): Mit Vertrauen beende ich diese Zeilen und füge noch hinzu, ich bin der festen Überzeugung, daß Ew. Majestät nicht das Werk des großen Friedrich vernichten wollen, sondern der Gedanke ist Ihnen willkommen, die Nachwelt möge, wenn sie von Friedrich und seinem Hause spricht, daran gedenken, was es dem wohltätigen Genie des großen Napoleon zu verdanken hat! – Und schließlich noch einmal Luise an ihren Bruder, nun auch in Sachen Mode (inmitten dunkler Zeit), Königsberg, 27. April 1808: Die seelischen Leiden übertragen sich auf den Körper, und so verringern sich die Kräfte allmählich. [...] Infolgedessen kannst Du Dir wohl sagen, daß Deine arme Luise friert und daß sie dauernd Bedarf hat an wattierten Kleidern, Überröcken, Mänteln oder wie man sonst diese Maschinen zum Warmhalten nennt. Ich bitte Dich deshalb, lieber Georg, mir ein wattierten Überrock zu schicken, wie er jetzt in Paris Mode ist zum Spazierengehen. Wenn Du mir diese Besorgung durch die Persönlichkeit machen ließest, die am Geburtstage Ika’s die Guirlande aus Winden von Wolubilize trug, so würde mir das die meiste Freude bereiten, zusammen mit einem passenden Hut. [...] Vor mein Leben gern möchte ich auch so eine Guirlande oder Blumen auf dem Kopf haben von Winden, auch von der her. Mein Maß ist in der Länge und der Schulterbreite beinahe dem Thereses [Thurn und Taxis] gleich.

Nachtrag: Der hohe Grad der Stilisierung von Luises ‚Testament‘, der zu Zweifeln an seiner Authentizität geführt hat (obwohl das Original nach Rußland gegangen zu sein scheint), läßt sich nicht einfach als freie Überarbeitung mit erfundenen Satzteilen oder als pastorale Verherrlichung mit Einfügung frommer und selbstgerechter Redensarten (Rothkirch, ebd. S. 426) abtun. Dagegen sprechen die beiden ersten Sätze, die das Ganze tragen. Sie sind zweifellos von Hölderlin, vom zweiten Brief Hyperions an Bellarmin inspiriert, folgen ihm teilweise wörtlich: Mit uns ist es aus, wenn auch nicht für immer, doch für jetzt. Für mein Leben hoffe ich nichts mehr. Ich habe mich ergeben, und in dieser Ergebung, in dieser Fügung des Himmels bin ich jetzt ruhig und in solcher Ruhe, wenn auch nicht irdisch glücklich, doch, was mehr sagen will, geistig glücklich (zit. nach Rothkirch, ebd. S. 422). – Hyperion an Bellarmin: Ich habe nichts, wovon ich sagen möchte, es sei mein eigen. [...] Mein Geschäft auf Erden ist aus. [...] Aber Du scheinst noch, Sonne des Himmels! [...] Eines zu sein mit Allem, was lebt, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren ins All der Natur, das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden, das ist die heilige Bergeshöhe, der Ort der ewigen Ruhe ... (F. Hölderlin: Hyperion, 1. Buch, 2. Brief). Schon die große Stuttgarter Hölderlinausgabe (StA 7.2, S. 386) weist auf die Bedeutung des Hyperion für gewisse Persönlichkeiten im Umkreis des preußischen Hofes hin. Durch die Vermittlung der Frau v. Berg wird man von einer Kenntnis des Hyperion auch bei der Königin ausgehen dürfen, wie sie in einem Brief Marie von Clausewitz’ bezeugt ist, die ihrem Mann 1808 die Worte Diotimas übermittelt: Handle Du, ich will es tragen! (StA 7.2, S. 385). Dem frommen Kompilator Eylert ist dies wohl kaum zuzutrauen.

Bd. 1, S. 272 (Eins mit Allem seyn – Schinkel und Hölderlin): Unter den Zeugnissen von Schinkels Gesprächen ist Brentanos um 1816 geschriebene Notiz Schinkel (Freies Deutsches Hochstift, HS-6131) das vielleicht interessanteste, belegt es doch Schinkels kritische Stellung zur Religion besonders eindrücklich: Alle Form in der Religion sei heutzutage sehr leer und lächerlich, das Wort sey überhaubt so abgenützt, daß es ganz unbrauchbar geworden. die elenden Prediger hätten es so abgenützt, man könne nichts mehr empfinden. Um so prägnanter hebt sich die nun folgende von Schinkel dagegengesetzte Formel ab: Eins mit Allem seyn, das wäre die Sache. Da diese Passage aus Brentanos Notiz ungedruckt blieb, konnte niemandem auffallen, daß Schinkel hier das Motto des Bundes freier Geister der Tübinger Vereinigungsphilosophie, das hen kai pan (oder die Unsichtbare Kirche), das in seiner spinozistischen Fassung in Hölderlins Hyperion erscheint, zitiert. So schreibt Hyperion an Bellarmin in seinem zweiten Brief: Eines zu sein mit Allem, das ist Leben der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen. Einmal mehr wird deutlich, wie sicher der Leser Schinkel den Zugang zum Kern seiner Lektüre fand. Wie sicher hebt er sich von zeitgenössischen Rezensionen des Hyperion ab, die dort ein buntes Gewebe von Empfindungen, Gedanken, Phantasien und Träumen fanden, die bald mehr bald weniger wahr, bald mehr bald weniger verständlich, bald mehr bald weniger glücklich ausgedrückt sind (Johann Kaspar Friedrich Manso zum 1. Band, Neue allgemeine deutsche Bibliothek, Bd. 40, 1798, 1. Stück, S. 24, zit. n. StA 7.4, S. 69). Und vollends vom Nachruf eines B. Hain, der den Hyperion als ein düsteres Gemälde tiefen Seelenschmerzes bezeichnet, das trotz den lichten Stellen kein Wohlgefallen erwecken kann, vielmehr durch seine schreienden, bis zum Wahnsinn überspannten Deklamationen gegen deutsches Land und Leben empört (Neuer Nekrolog der Deutschen, Jg. 21, 1. Th.: 1843, Weimar 1845, S. 544-553; zit. n. StA 7.4, S. 281). Wie intensiv und positiv Hölderlin im Freundeskreis Schinkels rezipiert wurde, belegt Die Günderode Bettina von Arnims (vgl. StA 7.4, S. 188 ff.), sowie ein Brief Clemens Brentanos an Runge aus dem Jahr 1810, in dem er Hölderlins Gedicht Die Nacht als eines der gelungensten Gedichte überhaupt bezeichnet (StA 7.2, S. 407), vor allem aber Achim v. Arnims vermutlich um 1814 skizzierte Vorlesungen über praktische Aesthetick nach Hölderlins Hyperion (Freies Deutsches Hochstift B 44: Sudelbuch A. v. Arnims, S. 185, StA 8, S. 22 f.), der für Arnim nicht Zitat eines Vergangenen, sondern von dem Wunsche angetrieben ist, mit den Griechen ein vollständiges Daseyn auszusprechen, wenn es uns nicht gegeben ist dasselbe zu erreichen (StA 8, S. 23). Doch schon früher, im Freundeskreis um Beuth (darunter v. Raumer, von der Hagen, Abeken und Sotzmann), der sich um Solger in der sog. Freitagsgesellschaft versammelte, und der sich u. a. mit Novalis intensiv beschäftigte (vgl. Bd. 1, S. 341), war auch Hölderlin im Gespräch. Einer aus diesem Kreis, Georg Wilhelm Keßler (1782-1846), der spätere Regierungspräsident in Arnsberg, berichtet in seinem Tagebuch von einem Gespräch mit Casimir Ulrich Böhlendorff (1775-1825), dem glücklosen Freund Hölderlins, in Berlin am 9. März 1803 (also gut 2 Monate vor Schinkels Italienreise). Bei einem Spaziergang und einer Einkehr auf der Schloßfreiheit treffen beide zufällig einen Schweizer: B[öhlendorff] kam auf Hommburg, wo der Schweizer gewesen war, auf Hölderlin, Berger u. andere. Beyde sprachen über Basel, Bern u. s. w. [...] Ich erfuhr jetzt daß Böhlendorf ein Bekannter, ein Freund Hölderlins sey, u ich erzählte ihm unverhohlen, was ich nach einer mangelhaften Erinnerung von dessen Verhältnis zu K[irm]s [sc. Wilhelmine Marianne Kirms, bis ungefähr Ende 1794 Gesellschafterin Charlotte von Kalbs] wußte. Jetzt erst entdeckte ich, wie tief B[öhlendorff] diesen H[ölderlin] verehrte u. liebte. Er hielt jene Begebenheit in der vorgetragenen Gestalt für schlechthin unvereinbar mit H[ölderlins] Character und Sinn. Ein Weib in Frankfurt hatte, wie B[öhlendorff] erzählte, tiefe unendliche Folgen auf sein Wesen gehabt. Menschen, die ihn nicht faßten machten ihn traurig; Eine lehrte ihn ganz was Liebe sey. B[öhlendorff] wollte mir einen Brief von H[ölderlin] zeigen, den er aber nicht finden konnte (StA 7.2, S. 246). Zwei Monate danach fand Keßler Böhlendorff, dessen schließlich mit Suizid beendetes Leben mit dem des Lenz verglichen worden ist, sehr krank an Hypochondrie. Ein Jahr später, am 1. November 1804 notiert er in sein Tagebuch: Sonderbar ist es doch wahrl., daß in unseren Tagen so viele Menschen verrückt werden. Es ist, als wolle die Natur den Idealisten Beweise für den Pöbel liefern. – Ich erfuhr, daß auch Hölderlin verrückt sey (StA 7.2, S. 250). – Damit öffnet sich für die Schinkel-Forschung ein bisher unbekanntes Feld: Schinkel und Hölderlin, an dessen Anfang die Frage stehen müßte, warum Brentano, der doch Hölderlin als Dichter verehrt, in seiner biographischen Notiz der von Schinkel geäußerten Figur Eins mit Allem seyn, auf die dessen Religionskritik zuläuft, entgegenhält: Was kann ich hierauf sagen? Als wenn alle Form der Religion weg wäre, und sie wäre gar nicht mehr da, wie du es wünschtest. so wäre dir nicht geholfen und viele Milionen Christen hätten alles verlohren, was alle Kunst, die vielleicht noch abgenutzter ist, Ihnen nicht geben kann, aber der Glauben, einen Erlöser und Seligmacher, den du vor lauter Kunstfaxen nicht zu brauchen glaubst (Brentano: Schinkel, ebd.). Es scheint als sähe Brentano den Splitter im Auge Schinkels: sein spinozistisches Eins mit Allem; aber nicht den Balken im eigenen Auge: seine religiöse bzw. mytische Erklärung von Dichtung durch Dichtung (Michael Franz: Schellings Tübinger Platon-Studien, Göttingen 1996, S. 212) – eine Blödigkeit (Hölderlin), aus welcher alle Kunstfaxen erst erwachsen. (Vgl. Dieter Henrich [Hg.]: All-Einheit. Wege eines Gedankens in Ost und West, Stuttgart 1985).

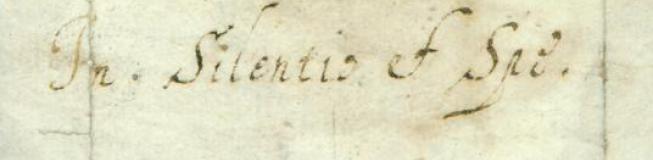

Bd. 1, S. 68 (Ich kenne keinen schöneren Effeckt ...): Auf einem Skizzenblatt zum Friedrichsdenkmal (undatiert wohl um 1796) notiert Friedrich Gilly das Motto seines Entwurfes, seiner Arbeit überhaupt: Ich kenne keinen schöneren Effeckt als von den Seiten umschloßen, gleichsam vom Weltgetümmel abgeschnitten zu seyn u über sich frey ganz frey den Himmel zu sehen. Abends (vgl. Christoph v. Wolzogen: Aus Schinkels Nachlaß II – Kritische Edition, S. 112). Diese Worte haben in der Gilly-Forschung einen Status, der nur dem des sog. Systemprogramms für den deutschen Idealismus vergleichbar ist. Um so bemerkenswerter ist es, daß man bisher nicht überprüft hat, ob und wen Gilly hier zitiert. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß Gilly hier den Grabspruch des Ignatius von Loyola paraphrasiert: Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo (Nicht eingeschränkt werden vom Größten und doch umschlossen werden vom Kleinsten). Genau in dieser Fassung, d. h. ohne das abschließende divinum est, steht er auch als Motto von Hölderlins Hyperion-Fragment, das 1793 in Schillers Neuer Thalia erschienen war. Zu Recht also bezieht Alfred Rietdorf (Gilly. Wiedergeburt der Architektur, Berlin 1943, S. 45) den Geist des Gillyschen Friedrichdenkmals auf die Schlußzeile von Hölderlins Gedicht Griechenland: Denn mein Herz gehört den Toten an. Gillys wie Hölderlins Zugang zu den Griechen ist nicht antiquarisch, sondern geschichtlich, d. h. im Sinne dessen, was Nietzsche das Monumentalische nennt, dient er dem Vorbild; im Sinne von Nietzsches kritischer Historie dazu, das Leben umzugestalten, nicht ihm zu entfliehen – er ist Gespräch (Parataxis: Koinonia), nicht Aufbewahrung. Dieser Hölderlin-Bezug Gillys könnte als Regulativ dienen für den tradierten Bezug Gillys auf die sog. Revolutionsarchitektur, die mit ihren abstrakten Formen gerade einer Gefahr der monumentalischen Geschichtsauffassung erliegt, Effekte über Wahrhaftigkeit zu stellen. Genau auf diese Gefahr bezieht sich Hölderlins Einführung des Mottos: Der Mensch möchte gern in allem und über allem sein, und die Sentenz in der Grabschrift des Loyola [...] kann ebenso die alles begehrende, alles unterjochende gefährliche Seite des Menschen, als den höchsten und schönsten ihm erreichbaren Zustand bezeichnen (F. Hölderlin: Fragment von Hyperion, Sämtliche Werke und Briefe, hg. von Günter Mieth, Bd. 1, München 1978, S. 483). – Zwar findet sich im Nachlaßverzeichnis der Gillyschen Bücher nur Schillers Musen-Almanach von 1799, eine Kenntnis der Neuen Thalia muß aber angenommen werden, zumal hier Schlüsseltexte Schillers zur Ästhetik erschienen.

Bd. 1, S. 333 (Pegasus oder Nemesis 1837): Schinkels Zeichnung eines Hermaphroditen, auf einem Pegasus hoch über eine Industrielandschaft reitend, die er seinem Freund Beuth 1837 zum Geburtstag verehrte, gibt nach wie vor Rätsel auf. Eine weitere Deutung ergibt sich mit Dürers Stich Nemesis oder Das große Glück, zumal Beuth ein passionierter Sammler Dürerscher Stiche war. Natürlich ist Schinkels Zeichnung keine einfache Adaption, sondern (wie schon bei dem Tondo für die Beuthsche Silberschale) eine Kompilation einer traditionellen Form mit eigener Ergänzung. Wie Dürers geflügelte Nemesis schwebt Pegasus mit dem Hermaphrodit auf Wolken hoch über einer Landschaft, auch hält dieser ein Gefäß (als Zeichen des zuteilenden Schenkens) in der Hand, nur daß es im Unterschied zu Dürer offen ist. Warum aber Nemesis? Über einen kleinen Umweg kommt man der Antwort näher: Bekanntlich war Beuth ein passionierte Pferdefreund und gelehrter Hyppologe, und so darf man sich bei dem Reiter die (unsichtbare) Reitpeitsche dazudenken. Und das führt die Interpretation zu Heraklits Fragment: pan erpeton plege nemetai, das Diels/Kranz mit Alles, was da kreucht, wird mit Gottes (Geißel)schlag gehütet, übersetzen. Wörtlicher lautet es: Gott teilt aller Kreatur (das Gebührende) mit der Peitsche zu (Nemesis: gr. Zuteilung [des Gebührenden]). Nemesis, die griechische Göttin des rechten Maßes und der Vergeltung, straft die menschliche Selbstüberhebung (Hybris). Demzufolge wäre eine weitere Übersetzung: Alles Kreatürliche (Lebendige) steht unter (Gottes) Schicksalsschlag. D.h. also: Erst wenn sich das Lebendige als unter einem (rächenden) Schicksal stehend begreift, erfährt es sein eigenes Maß. Schinkels Zeichnung ist also eine Allegorie auf den Bund mit dem Freund, in dem er die Rolle des Nomos oder des (schönen) Maßes, und Beuth die Rolle des Oikos oder des Haushalts übernimmt. Beide zusammen (Hermes und Aphrodite) bilden die Oikonomie, die Preußen zur wohlgeordneten Freiheit führen soll. Das ist das große Glück, das Nemesis austeilt, ohne dabei allerdings zu vergessen, den Menschen vor seiner Selbstüberhebung (Hybris) zu warnen, die jederzeit wie Seifenblasen zu platzen droht.

Bd. 1, S. 271 (Fontanes Geständnis oder Die meisten Zitate sind falsch): Vgl. Günter de Bruyn: Mein Liebling Marwitz oder Die meisten Zitate sind falsch, in: Ders.: Jubelschreie, Trauergesänge. Deutsche Befindlichkeiten, Frankfurt 1994, S. 139 f.: Fontanes zugespitzte Sätze darf man nicht wörtlich nehmen, seine Texte nicht ohne den Kontext verstehen wollen. Man darf ihm nicht trauen, dem unsicheren Kantonisten. Gut erzählte Anekdoten sind ihm wichtiger als historische Fakten; dem Reiz unzulässiger Verallgemeinerungen widersteht er selten; und geistreiche Paradoxien zieht er Eindeutigkeiten vor. [...] Nur wenn er verkündet: Die meisten Zitate sind falsch sollte man ihm das, wenn auch mit Abstrichen, glauben; denn auf die seinen trifft es tatsächlich zu. Eine mühselige, aber erheiternde Aufgabe wäre es, aus den Wanderungs-Bänden zum Beispiel die vielen fehlerhaften Zitate herauszusuchen und sie zu ordnen in die, die er verkürzt, entstellt, verschönert oder erfindet, denn das alles kommt vor.

Bd. 1, S. 389 (Nec regem, nec patriam, sed venerem servi[vi]sti): Weder meine Übersetzung: Weder dem König, noch dem Vaterland, sondern der Venus hast du gedient; noch die artige der SPSG: Weder dem König noch dem Vaterland, sondern der Liebe zur Schönheit hast du gedient - trifft den Witz des Kronprinzen wirklich. Daß es hier nicht um das gedient gehen kann, wird schon an der Grammatik deutlich: regem = den König - patriam = das Vaterland - venerem = die Venus. Einer Liebesdienerin dient man nicht, man be-dient sie: Weder den König, noch das Vaterland, sondern die Venus hast du bedient; wie Novalis treffend, aber für heutige Verhältnisse unkorrekt schreibt: Mit Recht können manche Weiber sagen, daß sie ihren Gatten in die Arme sinken - Wohl denen, die ihren Geliebten in die Arme steigen.

Bd. 1, S. 71 (Gilly in England oder Gillys Traum): Auf das Rätsel um Gillys Englandreise wirft eine bisher ungedeutete Zeichung von ihm, darstellend 5 Personen einem Vortrag folgend, neues Licht: Friedrich Gilly: Zuhörer (2. v. l. George Washington, r. Benjamin Franklin), London Januar/Februar 1798, verschollen, in: Alfred Rietdorf: Gilly. Wiedergeburt der Architektur, Berlin 1940, S. 92 (Abb. 81). Rietdorf stellt Gillys Zeichnung auf der Doppelseite 92 und 93 neben 5 Porträts von Mitgliedern der franz. Akademie (le Roi, Gauthier, la Grange, Landon, Soufflot) und erweckt dadurch den Eindruck, als sei die Zeichnung S. 92 ebenfalls in Paris entstanden. Aber schon die sehr viel präzisere Zeichnung und vor allem der habit der Dargestellten sowie die Stühle im Stile George III deuten auf England, d. h. London hin. Rechts erkennt man Benjamin Franklin, als 2. v. links George Washington. Was Gilly zu dieser Darstellung von Gründungsvätern Amerikas angeregt haben mag, ist noch ungeklärt (möglicherweise war der Anlaß ein Besuch des ehem. Hauses von Benjamin Franklin in der 36 Craven Street nahe dem Trafalgar Square). Rätselhaft ist auch der (in der Vergrößerung gut sichtbare) kleine Dämon mit langen Ohren oder Hörnern, der aus Franklins Anzug kriecht. Es ist wohl der Dämon aus Keplers Traum oder Nachgelassenes Werk über die Astronomie des Mondes (1634; ND Leipzig 1898), in dem ein Dämon aus Levania in einer streng deterministischen Welt allwissend Alles mit Allem verbindet, wie später bei Laplace und Maxwell (vgl. http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/math/txt/Kepler/traum.htm). Die Idee zu diesem Nachtrag verdanke ich zu 100% dem Adlerauge Frank C. Möllers (Hamburg), die ich hier um die Kepler-Quelle erweitere – und um die Frage, ob seine Überlegung, Gilly könnte sogar nach Amerika gereist sein, stichhaltig sei. Ich bezweifle dies bei einem Zeitfenster (beginnend mit Januar 1798) von kaum mehr als 2 Monaten, zumal der Januar traditionell ein schlechter Segelmonat war. Alles deutet vielmehr auf das Franklin House, welches, wie man sich leicht im Internet überzeugen kann, ein finsteres Geheimnis barg – womit zum Rätsel um Gillys Englandreise ein weiteres kommt.

Bd. 1, S. 352 (Von der Menai-Kettenbrücke 1826 zur Brooklyn-Hängebrücke 1883): Wer heute die Konstruktion der 1865 geplanten und 1883 eingeweihten New Yorker Brooklyn Bridge, damals die längste Hängebrücke der Welt, mit ihren zu ihrer Zeit revolutionären Stahldrähten und ihren neogotischen Türmen bewundert, vergiß leicht, daß diese kühne Ingenieursleistung ihrem Geist nach auf Schinkel zurückgeht. Als ihr Planer, der aus Deutschland emigrierte Johann August Röbling (1806-1869), an der Berliner Bauakademie von 1824 bis 1826 studierte (wo sein Mitschüler auf dem Gymnasium, der spätere Schinkelschüler Friedrich August Stüler, schon seit 1818 eingeschrieben war), war das Thema der Ketten- bzw. Hängebrücken schon länger aktuell. Röbling kannte es aus Vorlesungen seines Lehrers Dietlein (vgl. Andreas Kahlow: Johann August Röbling. Konstrukteur der Brooklyn-Brücke und Drahtseilproduzent, in: Deutsche Bauzeitung, H. 10/02, S. 112-118). Im Jahr seines Examens veröffentlichte Christian Peter Wilhelm Beuth einen lägeren Aufsatz (nebst einer ausführlichen Übersicht über die Literatur), der insbesondere die damals längste Hängebrücke der Welt, die Menai Bridge in England betraf, die Beuth bei seiner ersten Englandreise 1823 persönlich besichtigt hatte, und die er bei seiner zweiten Reise 1826 gemeinsam mit Schinkel wieder in Augenschein nahm (vgl. Christian Peter Wilhelm Beuth: Ueber die Nienburger Brücke; die Kettenbrücke über die Meerenge Menai, und die Kettenbrücke von Montrose; das Probiren und die Berechnung der Stärke des Eisens, in: Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen, 5. Jahrg., Berlin 1826, S. 65-92). Als Röbling sein Studium 1824 aufnahm, begann sich der polytechnische und ästhetische Teil der Architekturausbildung zu trennen, die Schinkel aber nach wie vor als eine Einheit sah. Ein Symbol dieser ganzheitlichen Sicht kann man in der Brooklin Bridge sehen, die Röbling erst Jahrzehnte nach seinem Examen plante: Das Aufragen der neogotischen Türme und die Spannung der auf neuartige Weise verflochtenen Stahldräthte versinnbildlichen den reinen Geist Schinkels, der den horizontalen und vertikalen Bezug des planenden und bauenden Menschen umfaßt.

Bd. 1, S. 475 („Zustand in welcher sich die Kunst bei uns befindet“ – Schinkel und die Düsseldorfer Schule); vgl. Bd. 1, S. 445 (Berliner Schule): Helmut Börsch-Supan (Karl Friedrich Schinkel – Bild-Erfindungen, München Berlin 2007, S. 81) wertet diesen Brief Schinkels an Sotzmann vom 28. Dezember 1829, in dem Schinkel seine „Sorge“ über die „modernen Anforderungen“ an die Kunst erwähnt, als das Zeichen einer persönlichen „Krise“. Börsch-Supan wundert sich bei der Lektüre dieses Briefes, daß Schinkel seine Sorge nicht bezogen habe auf „den Triumph, den die Düsseldorfer Schule bei der Berliner Akademie-Ausstellung von 1828 mit ihrer kultivierten Ölmalerei und ihrer Bevorzugung anspruchsvoller literarischer Stoffe gefeiert hatte“. Börsch-Supan sieht in diesem Triumph objektiv eine „Bedrängnis“ für den bildenden Künstler Schinkel, zu welcher noch gesundheitliche Probleme gekommen seien. Einmal mehr aber überrascht Schinkel seine Interpreten, indem er diese angebliche Bedrängnis sozusagen sportlich nimmt, wie es August Wilhelm von Schlegel in seinem Brief an Sibylle Mertens-Schaaffhausen vom 24. August 1833 bezeugt: „Ich bin sehr neugierig auf das Bild, das ich in Düsseldorf gewonnen habe. Schinkel war vor einigen Tagen bei mir, und sprach mit wahrer Begeisterung von den Leistungen der dortigen Schule und besonders von ihrer Richtung auf das ächt malerische, und gestand ein, daß sie die Berlinische Schule ganz überflügelt habe“ (Digitale Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels; August Wilhelm von Schlegel an Sibylle Mertens-Schaaffhausen; 24.08.1833; URL: https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/briefid/1924).